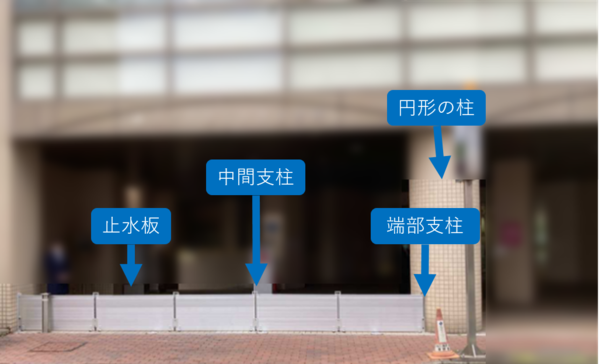

【止水板 工事事例】円形の柱で仕切られた間口に止水板を設置した事例

止水板を設置する対象出入口に円形の柱が使用されている場合の導入事例をご紹介します

本記事でご紹介するのは、円形の柱が使用されている大きな出入口を有する建物に止水板「水用心」を導入していただいた事例です。

柱が円形である場合、止水板と柱の接続部が面で接することができないため、柱に接する端部支柱(止水板を固定するための支柱)の設計に注意する必要がありました。

※円形の柱(図中右)の左側間口に止水板を設置した際の写真

※円形の柱(図中右)の左側間口に止水板を設置した際の写真

※円形の柱(図中右)の左側間口に止水板を設置した際の写真

止水板「水用心」の紹介ページはこちら↓

止水板を横並びに接続して設置する際に使用する中間支柱

止水したい間口の幅が広いため、止水板を複数枚横並びに配置します。止水板と止水板の接続部には取り外し式の中間支柱を設けて水圧に耐えられる仕様にしました。

タイル地の床面にも対応

止水板を設置した際に、床と止水板の隙間から漏水が比較的発生しやすいため、床の傾斜や凹凸の度合いを確認することが重要です。また、床面の材質によって端部支柱や中間支柱を設置する際の施工内容も調整する必要があります。

本記事の事例では床面が平らに整備されたタイル地です。タイル地は一定の凹凸がありますが止水板の底面に設置した止水ゴムにより止水性を向上します。

(止水板は土のうに比べて止水性が非常に高いですが、完全な止水性を保証するものではありません。)

止水板「水用心」のその他の導入事例はこちら↓

お客様のご要望(仕様や価格)に合わせて製品設計だけでなく現地調査や施工方法などもご提案します

この記事では、円形の柱が使用されている大きな出入口を有する建物に止水板「水用心」を 導入していただいた事例を紹介しました。

止水したい間口を囲う壁、柱の構成に応じて適切な止水板および支柱の設置方法を設計することで、円形の柱が使用されている出入口でも止水板の設置が可能です。

また、取り外し式の中間支柱を用いることで、止水したい間口の広さに応じて、止水板を横並びに接続できます。想定水位が500mmを超える高さの場合でも、止水板を縦に2枚以上重ねて止水高さを高くできます。いずれの場合でも、床や壁の強度やその他の設置環境に合わせて設計する必要があります。

止水板「水用心」の導入にご興味がある方は、下記フォームからお問合せください。

必要に応じて現地調査や施工方法のご提案もいたします。

止水板「水用心」に関するお問合せはこちら↓